扬州大学丁建宁、王爱丽等人Adv. Mater.: 通过成核与结晶控制实现高效锡铅钙钛矿太阳能电池

近日,扬州大学碳中和技术研究院丁建宁教授、王爱丽副教授等在混合锡铅(Sn-Pb)钙钛矿太阳能电池(PSCs)研究中取得重要进展,研究成果以《High-efficiency Sn-Pb Perovskite Solar Cells via Nucleation and Crystallization Control》为题发表于材料科领域顶级期刊《Advanced Materials》(SCI,IF=27.4)。该研究通过创新工艺策略,解决了混合锡铅钙钛矿薄膜大面积制备的难题,为全钙钛矿叠层太阳能电池产业化提供了关键技术支撑。

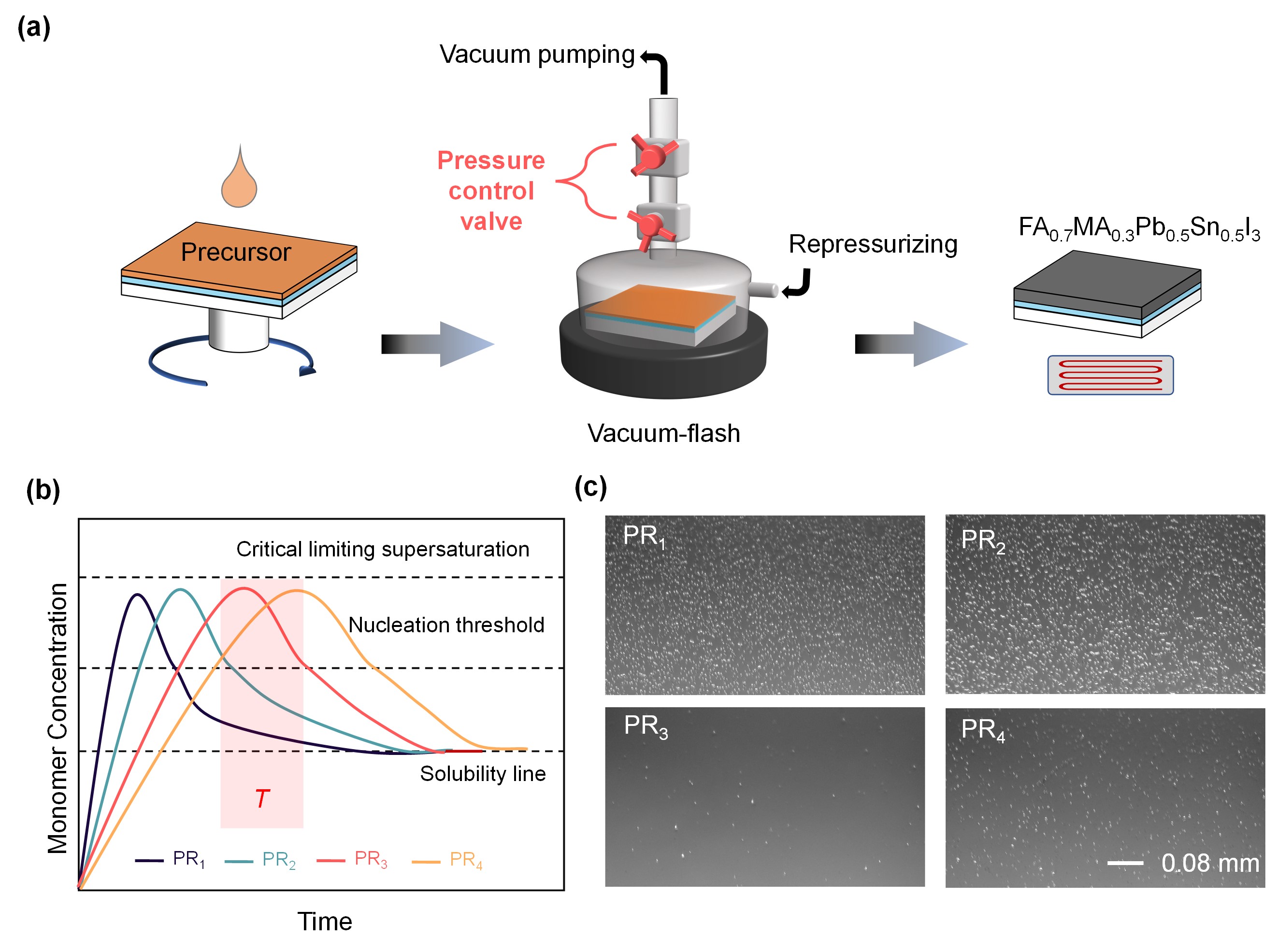

(a)通过控制抽气速率(PR)制备Sn-Pb钙钛矿薄膜的示意图;(b)不同抽气速率下单体浓度随时间的变化情况;(c)与不同抽气速率相对应的锡铅薄膜的成核位点图像。

Sn-Pb钙钛矿因其带隙特性(Eg<1.3 eV),是全钙钛矿叠层电池的核心材料,可显著提升太阳光谱利用率。然而,传统反溶剂辅助结晶工艺存在成核不可控、薄膜缺陷多等问题,尤其在6×6 cm²及以上大面积基板上,晶粒尺寸与均匀性难以平衡,严重制约产业化进程。研究团队提出“泵速可控策略”(PR调控),通过精准调控真空闪蒸辅助溶液处理(VASP)过程中的腔体压力变化速率,优化溶剂挥发动力学,首次在无添加剂条件下实现成核与结晶的主动控制。原位光学显微镜显示,PR3可以显著减少成核位点,延缓结晶速率,避免湿膜过饱和所导致的缺陷激增;同时通过XRD、GISAXS、TRPL、PL Mapping等表征表明该薄膜质量提升(结晶取向增加、载流子寿命增加、缺陷密度降低)。基于该技术,研究团队实现了多项突破:窄带隙单结电池(1.25 eV):效率21.02%(VOC = 0.84 V,JSC = 32.91 mA/cm²,FF = 76.24%),创无添加剂体系世界纪录;大面积器件:1 cm²电池效率19%,6×6 cm²基板均匀性偏差<5%,验证工艺可扩展性;全钙钛矿叠层电池:效率达27.5%(VOC = 2.07 V,JSC = 16.65 mA/cm²,FF = 79.69%),为文献报道最高值之一。

该工作首次提出基于泵速控制的均质化工艺,解决了VASP技术参数难以统一的问题,实现了无添加剂、无反溶剂的大面积高质量薄膜制备。本研究由扬州大学王爱丽副教授与博士生杜开怀为共同第一作者,扬州大学丁建宁教授、东南大学李桂香教授及瑞士洛桑联邦理工学院Mohammad Khaja Nazeeruddin教授共同指导完成。研究获国家自然科学基金、中国博士后科学基金及江苏省科技创新专项资金支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202418766

电话

电话 传真(FAX)

传真(FAX) 地址

地址 苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号